退職年金は約75%の企業で導入

退職金というと、何年間か企業に勤めて規定を満たせばもらえるものと何となく考えている人もいるかもしれない。しかし制度を設けるか否かは企業判断であり、必ず設けなければならないものではない。

となると、そもそも退職金制度がある会社はどのくらいあるのだろうか。全国約200社から回答を得た「令和5年賃金事情等総合調査」における「退職金、年金及び定年制事情調査」(厚生労働省中央労働委員会)を参考にしてみよう。

退職金制度は大別すると、退職一時金(一括受け取り)と退職年金(分割受け取り)に分けられる。そのうち退職一時金がある会社は143社。回答約200社中の約7割にあたる。

●前編「気になる」けれど“知られていない”退職金制度の実態を探る【200社調査】

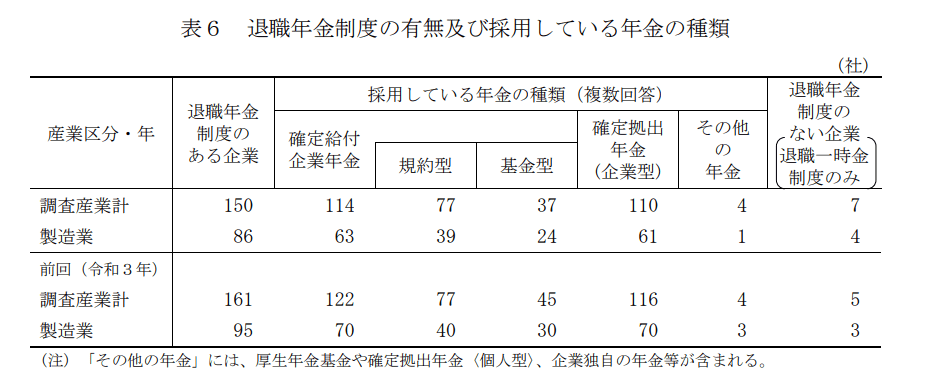

一方の退職年金制度の導入状況を見ていこう。退職年金制度があるのは回答約200社のうち150社。つまり約4分の3の会社に退職年金制度があるということだ。

なお、退職年金制度とひと言でいえども幾つか種類がある。主な種類ごとの導入状況は下表のとおりだ。

・確定給付企業年金(規約型)…51.3%(制度がある150社のうち77社)

・確定給付企業年金(基金型)24.7%(同37社)

・確定拠出年金(企業型)…73.3%(同110社)

確定給付企業年金とは、企業年金の一種でDB(Defined Benefit)とも呼ばれる。従業員が受け取る給付額があらかじめ定まっている退職年金制度だ。会社が掛金を出し、運用の責任も負う仕組みとなっている。そのうち規約型と基金型の違いは、制度運営の主体にある。規約型は会社が主体となるが、基金型は会社が企業年金基金という独立した法人を設立し、その基金が主体となって制度を運営する。

一方、確定拠出年金(企業型)は、DC(Defined Contribution)とも呼ばれ、会社から拠出された掛金を従業員が自ら運用する退職年金制度だ。なお、DBとDCの両方を導入している会社もある。

退職年金額はどのように決まる?

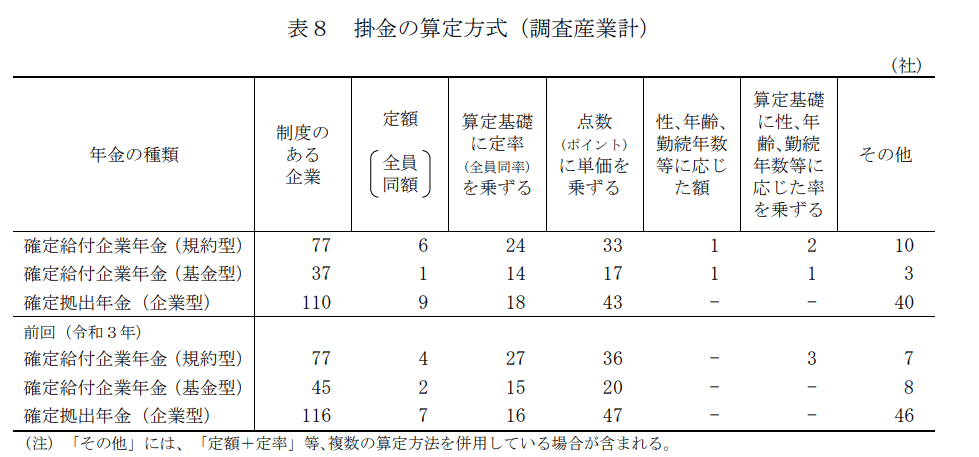

退職年金では、会社から拠出される掛金を積み立てて定年後に受け取るが、その掛金の算定方法も社によって異なる。退職年金の種類別に、主にどの方法が多いのかについて見ていこう。

掛金の算定方法

【確定給付企業年金(規約型)】

・点数(ポイント)×単価 42.9%(制度のある77社のうち33社)

・算定基礎×定率(全員同率) 31.2%(同24社)

【確定給付企業年金(基金型)】

・点数(ポイント)×単価 45.9%(制度のある37社のうち17社)

・算定基礎×定率(全員同率) 37.8%(同14社)

【確定拠出年金(企業型)】

・点数(ポイント)×単価 39.1%(制度のある110社の43社)

・算定基礎×定率(全員同率) 16.4%(同18社)

いずれも単価に点数を掛けるポイント制を導入する企業が4割程度と、最も多い結果となった。なお、他の方法には定額(全員同額)などの回答もあった。

また、確定拠出年金(企業型)制度のある企業でマッチング拠出を導入しているのは56.5%(108社のうち61社)となった。

マッチング拠出とは、企業が拠出する掛金に加え、従業員自らが掛金を上乗せして拠出する仕組みのこと。企業拠出の掛金にさらに上乗せできるため、一層の税制優遇を受けつつ老後資金の準備が可能となる。現状では、従業員が拠出する掛金の上限額は企業側の拠出額を超えることはできないが、この制約が撤廃されることが2025年度の税制改正大綱に盛り込まれている。

世の中の退職金制度の実情が分かったところで、気になる退職金の金額はいったいどのくらいが相場なのだろうか。

●関連記事「退職金の平均額が判明、いったい“いくら”か?【200社調査】」にて詳報している。

調査概要 調査名:令和5年賃金事情等総合調査 調査主体:厚生労働省中央労働委員会 調査実施期間:2023年8月2日~9月12日 調査対象企業:380 社(資本金5億円以上かつ労働者1000人以上)、うち回答企業数 201 社(回収率52.9%)

Finasee編集部

「一億総資産形成時代、選択肢の多い老後を皆様に」をミッションに掲げるwebメディア。40~50代の資産形成層を主なターゲットとし、投資信託などの金融商品から、NISAや確定拠出年金といった制度、さらには金融業界の深掘り記事まで、多様化し、深化する資産形成・管理ニーズに合わせた記事を制作・編集している。