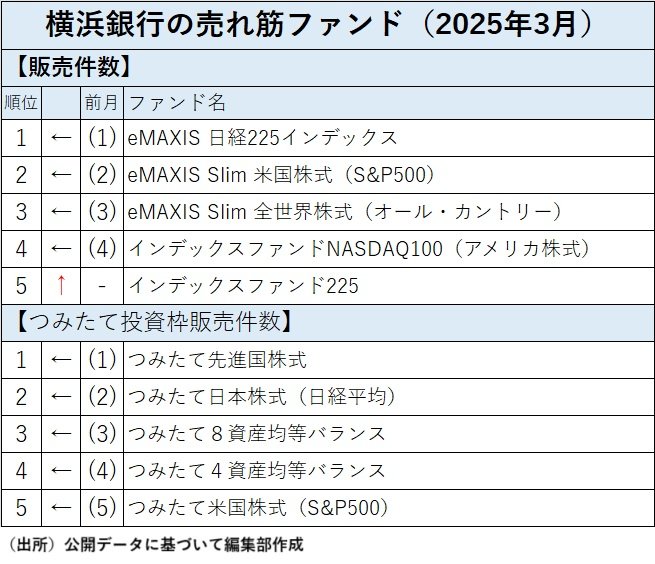

横浜銀行の売れ筋の2025年3月のトップ4は前月と同様に「eMAXIS 日経225インデックス」、「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」、「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」、「インデックスファンドNASDAQ100(アメリカ株式)」だった。前月第5位だった「インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 愛称:世界のベスト」に代わって「インデックスファンド225」が第5位に入った。「つみたて投資枠」の売れ筋トップ5には変化がなかった。「つみたて先進国株式」、「つみたて日本株式(日経平均)」、「つみたて8資産均等バランス」、「つみたて4資産均等バランス」、「つみたて米国株式(S&P500)」の順で年初来継続している。

◆新NISA開始以来のつみたて投資がマイナス評価に転じる

横浜銀行のつみたて投資枠の売れ筋ファンドは、基本的に中長期に積み立て投資をすることが前提となっているため、人気銘柄の変動は小さくなる傾向がある。「つみたて先進国株式」、「つみたて日本株式(日経平均)」、「つみたて米国株式(S&P500)」という代表的なインデックスファンドと、オーソドックスなバランスファンドである「つみたて8資産均等バランス」、「つみたて4資産均等バランス」が上位5ファンドを占める

インデックスファンドは、「米国株式」や「日本株式」などわかりやすい投資対象ではあるが、その値動きは決してやさしいものではない。ただ、2024年12月まではAI(人工知能)ブームを背景とした米ハイテク大型株の株価上昇の追い風を受けて堅調に高値を更新する相場が続いた。ところが、米国にトランプ大統領が就任した2025年1月以降、トランプ大統領が発する数多くの大統領令によって米国をはじめとした世界経済が混迷し、株価の大幅安に見舞われることになった。

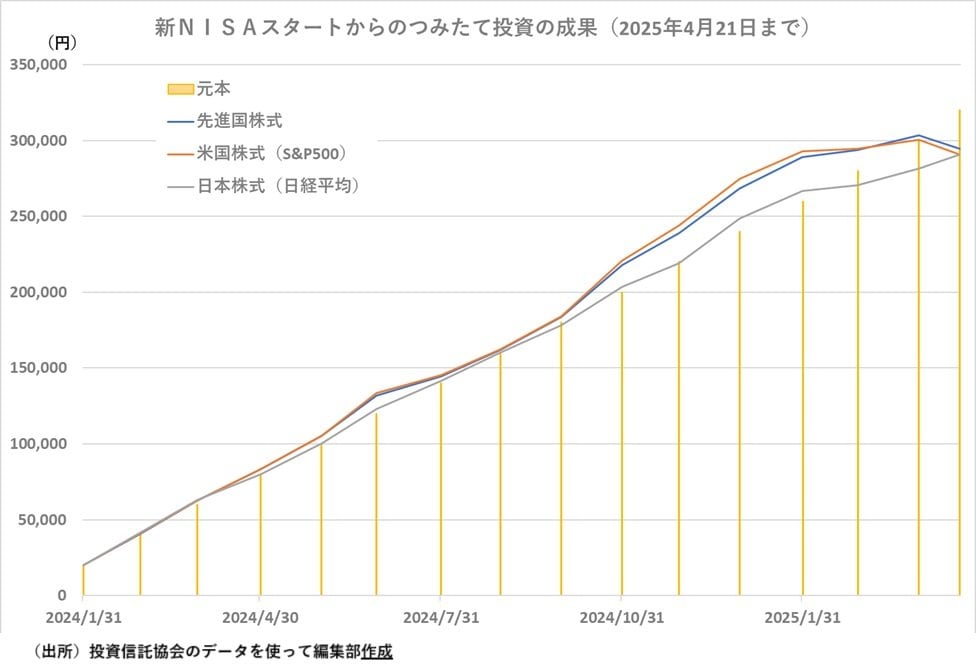

2024年1月にスタートした新NISAを起点として、「つみたて先進国株式」、「つみたて日本株式(日経平均)」、「つみたて米国株式(S&P500)」の3銘柄でそれぞれ毎月2万円の積み立て投資を始めたと考え、2024年3月末までの投資成果をみると、3月末時点での投資元本30万円に対し、「つみたて先進国株式」での積立評価額は3243円のプラス。「つみたて米国株式(S&P500)」は318円のプラスとかろうじて元本を維持できたが、「つみたて日本株式(日経平均)」は評価額が28万1472円で元本を1万8528円(6.18%)マイナスする成績だった。実は、「つみたて日本株式(日経平均)」での積み立て投資は2月末時点ですでにマイナスのリターンになっていた。

そして、トランプ大統領が「相互関税」とする大規模な関税策を発表した4月2日以降に世界的に株価は一段と下げた。4月21日時点での積立投資評価額を計算すると、4月末時点での投資元本32万円に対し、「つみたて先進国株式」は29万4377円、「つみたて米国株式(S&P500)」は29万987円、「つみたて日本株式(日経平均)」は29万834円と、どのファンドもマイナスリターンになり、元本に対して8%~9%マイナス水準になっている。このマイナス評価は「トランプ・ショック」による一時的なものかもしれないし、逆に今後の米国の対応や景気、インフレの動向によってはマイナス評価の期間が長引く可能性もある。長期の資産形成を目標として始めた積み立て投資をその目標に向けて継続すべきかどうか、新NISAで投資を始めた人たちにとっては最初の大きな試練を迎えている。

◆バランス型も評価損ではあるが…

「つみたて8資産均等バランス」、「つみたて4資産均等バランス」のバランスファンドの積み立て投資成果を振り返ってもインデックスファンドの結果と大きな変化はない状況だった。「つみたて8資産均等バランス」は「国内株式」「先進国株式」「新興国株式」「国内債券」「先進国債券」「新興国債券」「国内リート」「先進国リート」の8資産に均等配分するファンドでリスク分散が図られているために値動きのフレ幅は小さくなっているが、4月21日時点で投資元本を下回る成績になった。積立評価額は30万8054円で元本(4月末)から3.73%のマイナスになった。ただ、株式インデックスファンドと比較するとマイナス幅は小さい。

「つみたて4資産均等バランス」は「国内株式」「先進国株式」「国内債券」「先進国債券」の4資産に均等配分するファンドだ。債券が半分を占めるものの、今回の下落過程では抵抗力が弱かった。3月末時点で積立元本の30万円に対し、評価額は29万9163円と元本割れ。4月21日時点では元本に対して4.14%マイナスの水準になってしまっている。こちらも「つみたて8資産均等バランス」同様、分散投資で債券も保有しているために下落率は株式インデックスファンドよりもやや小さくなっている。

これらバランスファンドのリスク分散効果は、今回の下落局面で見直されることになるかもしれない。今後、市場が落ち着いて反転上昇に転じた時に、いち早く評価損を解消し、株式インデックスファンドより評価益を早くプラスにできれば、資産形成手段としてのバランスファンドの評価を高めることになると考えられる。今後の値動きに注目していきたい。

執筆/ライター・記者 徳永 浩

Finasee編集部

「一億総資産形成時代、選択肢の多い老後を皆様に」をミッションに掲げるwebメディア。40~50代の資産形成層を主なターゲットとし、投資信託などの金融商品から、NISAや確定拠出年金といった制度、さらには金融業界の深掘り記事まで、多様化し、深化する資産形成・管理ニーズに合わせた記事を制作・編集している。