《Q&A》失業保険に関する疑問・質問

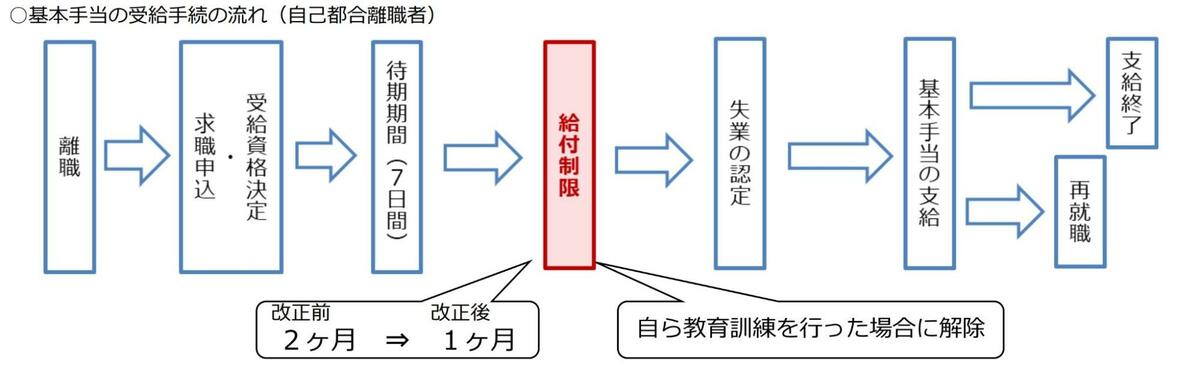

2025年4月から失業保険の給付制限に関するルールが変わりました。

これまで、自己都合で退職すると、給付開始まで2か月待つ必要がありましたが、4月から1か月に短縮されました。

本記事では、求職や就業に関する改正ポイントをわかりやすく解説します。さらに失業保険に関する疑問・質問をQ&A形式でお答えします。これから転職を考えている人はチェックしておきましょう。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

自己都合退職の給付制限が1か月に

2024年雇用保険制度改正により、2025年4月から、自己都合退職者の給付制限が短縮されました。

2025年3月までの自己都合退職者は、失業給付(基本手当)の受給まで、7日間の待機期間の後、2か月間の給付制限期間がありましたが、4月1日から給付制限期間が1か月に短縮となりました。

ただし、5年間で3回以上の自己都合退職がある場合には、給付制限期間は3か月となります。

失業保険を実際に受給するまで、ハローワークでの求職申し込み手続きから考えると約2か月半かかっていたのが、今回の改正によって約1か月半に短縮となったことは、離職後の生活不安がだいぶ軽減されるのではないでしょうか。

教育訓練を行うと給付制限が解除に

もう一つ、大きな改正ポイントとなっているのが教育訓練の受講による給付制限の解除です。

離職期間中や離職日前1年以内に、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を行った場合、給付制限が解除され、7日間の待機期間後すぐに失業給付が受けられます。

これまでもハローワークの受講指示を受けて職業訓練を受講した場合には、給付制限が解除されましたが、今回の改正では、自主的に教育訓練を受ける場合でも適用となるので、失業者には大きなメリットとなります。

その他の改正ポイント

2024年雇用保険制度改正のうち、2025年4月以降に施行となる失業給付や教育訓練に関する制度の改正ポイントを解説します。

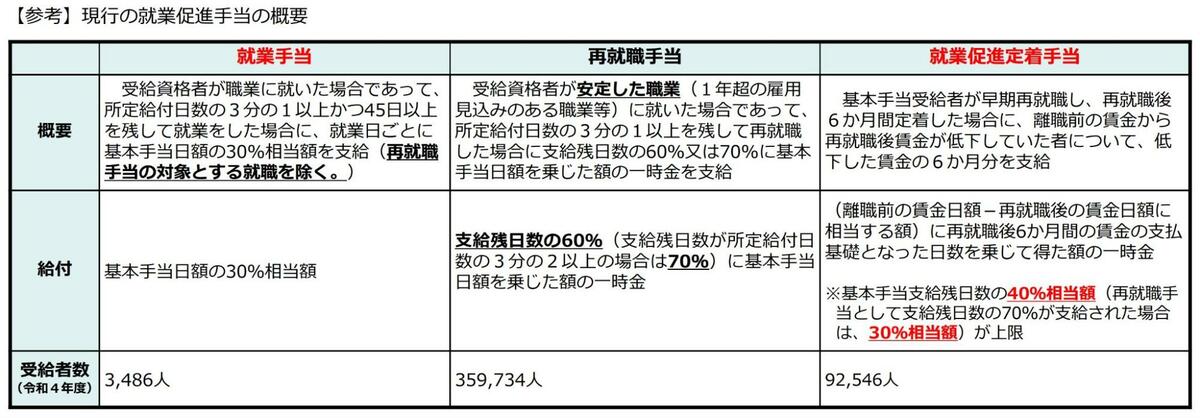

就業促進手当の見直し

これまで、就業促進手当として、「就業手当」、「再就職手当」、「就業促進定着手当」が支給されていました。

2025年4月から、安定した職業でない仕事に早期再就職した場合の手当である「就業手当」は、支給実績が少ないことなどから廃止となりました。早期に安定した職業に就いた場合に、基本手当の支給残日数の一部が一時金として支給される「再就職手当」に変更はありません。「就業促進定着手当」は、早期に再就職したものの離職前より賃金が低下した場合の手当で、「再就職手当」に追加で支給されるものです。この支給上限が支給残日数の20%に引き下げられました。

改正により制度は簡素化されつつも、早期再就職を後押しする仕組みは維持されます。

<見直し内容>

就業手当を廃止するとともに、就業促進定着手当の上限を支給残日数の20%に引き下げる。

教育訓練支援給付金の給付率引下げ

初めて専門実践教育訓練を受講し、修了する見込みのある45才未満の離職者に対して、訓練期間中の受講支援として、教育訓練支援給付金が支給されます。この制度は2024年度末までの暫定措置でしたが、給付率が基本手当日額の80%から60%に引き下げられ、2年間延長となりました。

雇止めによる離職者の特例および地域延長給付の延長

雇止めによる離職者の基本手当の給付日数を倒産・解雇による離職者と同じ日数90日~330日とする特例、および雇用機会が不足する地域の給付日数を延長する「地域延長給付」(2024年度末までの暫定措置)が2年間延長となりました。

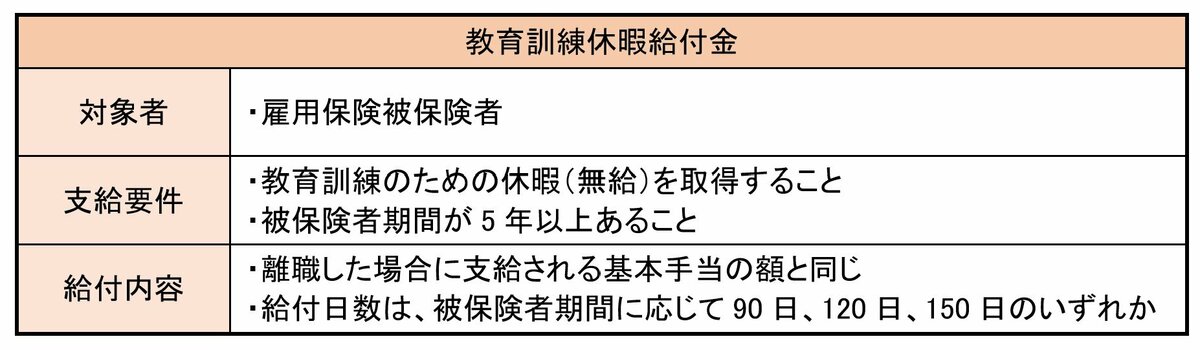

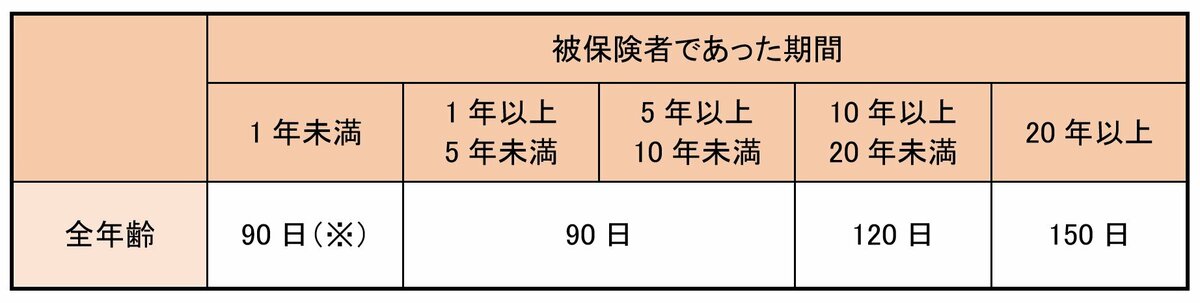

「教育訓練休暇給付金」の創設

被保険者期間が5年以上ある雇用保険被保険者が、教育訓練を受けるために休暇(無給)を取得した場合、基本手当に相当する給付として、賃金の一定割合を支給する制度「教育訓練休暇給付金」が創設されます。制度の施行は2025年10月1日からです。

この制度は、労働者の主体的な能力開発を支援する観点から、離職者を含めて、生活費の心配をせずに教育訓練に専念できることを目的として創設されます。

失業保険に関する疑問・質問

最後に、失業保険に関する疑問や質問にQ&A形式でお答えします。

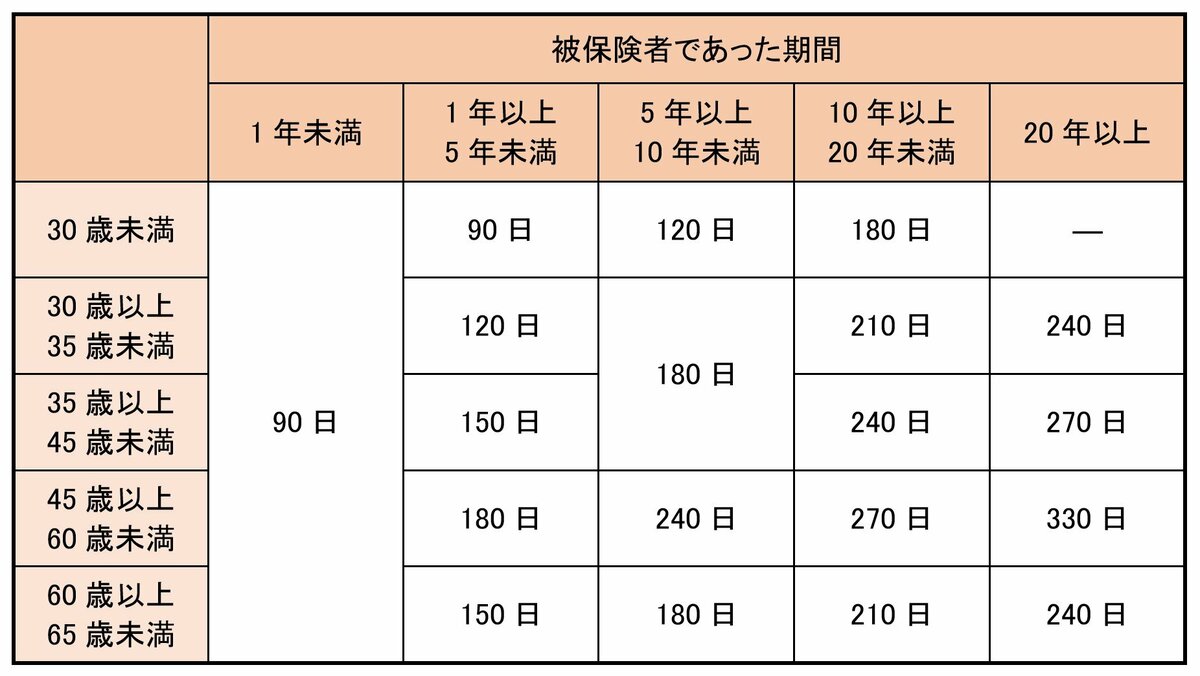

Q1:失業保険(基本手当)はどのくらい(何日分)受給できますか?

A1:雇用保険の被保険者であった期間、年齢、離職理由によって異なります。

※特定理由離職者については、被保険者期間が6か月(離職以前1年間)以上あれば基本手当の受給資格を得ることができます。

Q2:失業保険(基本手当)は1か月いくらもらえますか?だいたいの金額をおしえてください。

A2:正確な金額は離職票に基づき計算しますが、給与の総支給額(控除前の金額。賞与は除く)により、概ね以下のとおりです。

- 平均して月額15 万円程度の場合、支給額は月額11 万円程度

- 平均して月額20 万円程度の場合、支給額は月額13.5 万円程度(60歳以上65歳未満は月額13万円程度)

- 平均して月額30 万円程度の場合、支給額は月額16.5 万円程度(60歳以上65歳未満は月額13.5万円程度)

※ 給付額には上限・下限があります。

Q3:失業保険(基本手当)が受給できる期間はいつまでですか?

A3:原則として、離職日の翌日から1年間です。

この期間内の“失業の状態”にある日(受給手続き後の日数)について、所定給付日数を限度として支給されます。そのため、所定給付日数を受給し終わっていなくても、離職日の翌日から1年を過ぎてしまうと支給を受けられないので、早めに手続きをしましょう。

なお、受給期間内に病気やケガ、妊娠、出産、育児などの理由により、30日以上続けて就職できない期間がある場合は、延長申請を行うことで、その期間分(所定の受給期間と合わせて最長4年間)受給期間を延ばすことができます。

参考資料

- 厚生労働省「令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について」

- 厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要」

- 厚生労働省「教育訓練休暇給付金について」

- 厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)」

- ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」

(2025年4月25日公開記事)