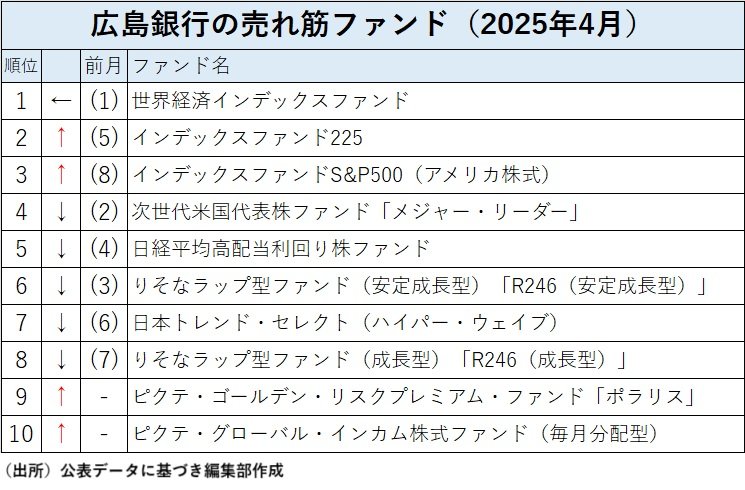

広島銀行の投信売れ筋ランキングの2022年4月のトップは前月と同じ「世界経済インデックスファンド」だった。第2位には前月第5位だった「インデックスファンド225」、第3位には前月第8位だった「インデックスファンドS&P500(アメリカ株式)」がそれぞれジャンプアップするなど、日米のインデックスファンドが急上昇した。また、トップ10圏外から第9位に「ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド『ポラリス』」、第10位に「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)」がランクインした。

◆市場の下落で新NISAエントリーの再出動?

広島銀行の売れ筋ランキングで日米を代表するインデックスに連動するインデックスファンドのランクが急上昇した。4月2日に発表された「トランプ関税」のショックで米国をはじめとした世界の株価が急落し、その後、関税の一時停止の発表があったために急速に株価が戻ったというのが4月の特徴だったが、この乱高下した株価で、もっとも購入件数(窓口での販売件数)が多かったのがインデックスファンドだった。このタイミングでインデックスファンドが選ばれた理由はどこにあるのだろう?

2024年1月に「新NISA(小額投資非課税制度)」が始まって以来、投信市場の人気銘柄は「低コストのインデックスファンド」に集中した。総額1800万円の非課税枠がある新NISAの開始にあたって「長期・分散・積立投資」の重要性が主張され、「個別株式よりも分散されたポートフォリオで運用できる投資信託」を毎月一定額で購入し続ける「つみたて投資」で長期に行うことが王道とされ、しかも、運用コストが低いインデックスファンドの活用が良いとされた。インデックスファンドの中でも、全世界の株式を対象とした「全世界株式(オール・カントリー)」と2020年以来市場のけん引役を担ってきた米国を代表する株価指数「S&P500」に連動するインデックスファンドが人気ファンドの2本柱だった。

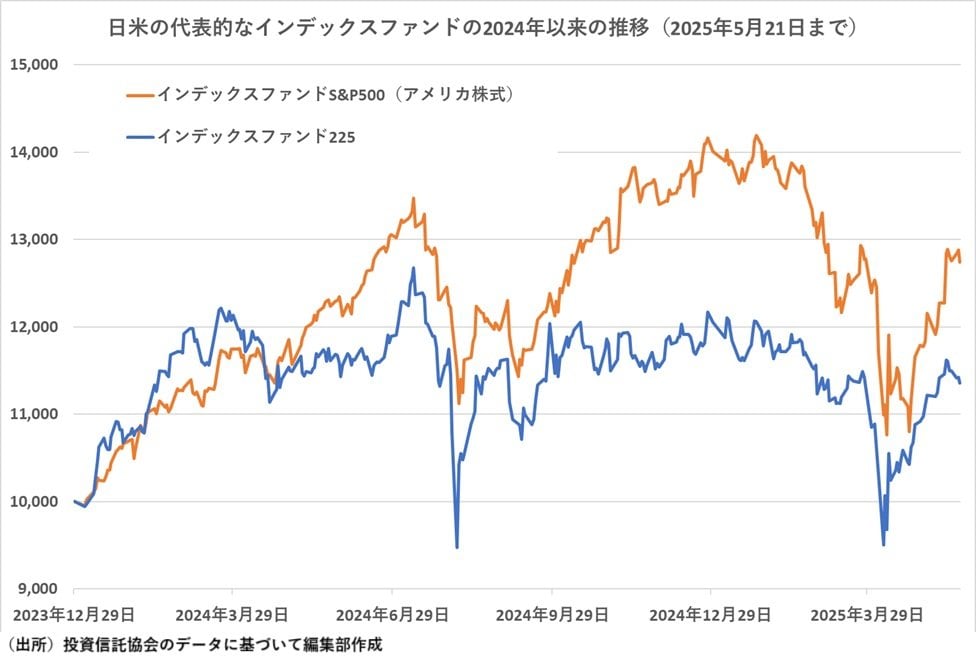

そして、2024年1月以降、米「S&P500」に連動するインデックスファンドの基準価額は上昇を続け、2024年7月にはスタート地点からプラス約35%の水準にまで上昇した。1月の制度スタート時には1万円だったものが半年後には1万3000円台になってしまったため、新制度がスタートするとともに投資を始められなかった出遅れた人たちにとっては「値上がりし過ぎ」と感じられたことだろう。「新NISAは制度として良いことはわかっても、出遅れたために何を買っていいのかわからない」という状態だったと想像される。新NISAに乗り遅れた人たちは「指をくわえてみているしかない」という気持ちだっただろう。

しかし、2025年4月の株価急落は状況を一変させた。新NISAがスタートする直前の2023年12月末を10000とすると、「インデックスファンドS&P500(アメリカ株式)」は2025年1月に1万4000超えの水準に上昇していた。それが、4月9日には1万700台にまで低下した。2024年1月末時点とほぼ同水準だ。「インデックスファンド225」については、一時期は1万2000台に上昇していたものが、4月7日には9500台と新NISA開始時点よりも安くなってしまった。新NISAに乗り遅れて投資をスタートできなかった人たちにとっては、価格水準が大幅に低下したことによって、ようやく投資がスタートできたのではないだろうか。

もちろん、投資のスタートが価格の下落した日米のインデックスファンドで良かったかどうかはわからない。4月上旬を底として5月半ばにかけて価格が上昇する動きになったが、依然として不安定な状態が続いている。投資を始めることはスタートラインに立ったということでしかなく、続けることが重要だ。コツコツとつみたて投資を継続する。または、さまざまな投資対象のある投資信託をよく理解して分散投資を考えるなど、これからの取り組みによって投資の成果は大きく違ってくる。4月に投資エントリーした方々が中長期にわたって投資し続けることを期待したい。

◆価格変動リスクを抑えたファンドが人気

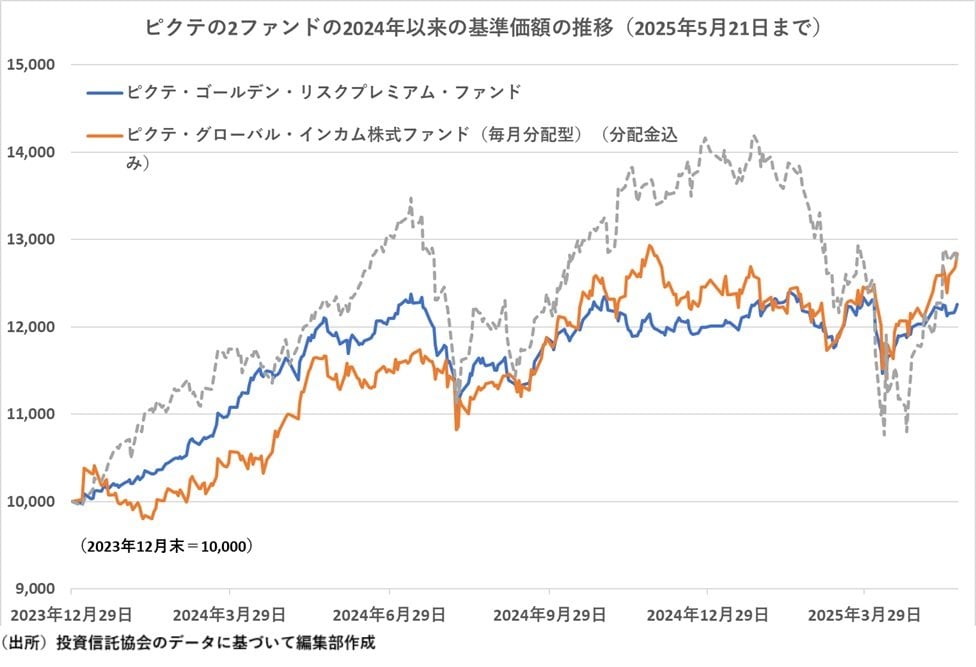

広島銀行の4月の売れ筋ランキングにランクインした「ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド『ポラリス』」は世界のさまざまな資産クラスに分散投資するバランス型ファンドだが、金(ゴールド)を大胆に活用して資産配分することで知られる。2021年から2022年ごろまでは金への投資比率が全体の資産の半分程度になっていた。2025年4月末時点では「株式」29.7%、「債券」34.3%、「金」30.8%とおおむね3等分で持つようなポートフォリオになっているが、一般的なバランス型のファンドと比較すると「金」への投資比率が圧倒的に大きいことに変わりはない。また、金への投資比率が50%程度だった時には、投資比率がゼロ%だった「債券」の組み入れ比率が30%を超えてきたのも近年の特徴だ。リスクを抑えてしっかり収益を得ることを意識した運用をしている。

「ポラリス」の基準価額の推移をみると、緩やかな右肩上がりになっている。「S&P500」インデックスファンドの基準価額が上下に大きくぶれていることと比較すると「ポラリス」の安定感は大きい。2020年6月の設定来、2025年4月末までの設定来の約5年間のリターンは年率12.26%になっている。過去1年間では3.36%とややパフォーマンスの水準は落ちてはいるものの、中長期で年率2ケタのリターンをあげていることが改めて評価されたのだろう。

また、「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)」は、主に世界の電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給など日常生活に不可欠な公益サービスを提供している企業に投資するファンドだ。景気の良しあしに関係なく安定的な収益が期待できる企業群であり、それら投資先の特性を踏まえて毎月分配も実施している。現在も1万口あたり20円の分配を行っている。「ポラリス」と違って投資対象が「株式」に特化しているだけに、価格変動率はやや大きくなるが、株式インデックスファンドなどと比較すると緩やかな価格変動になっている。2005年2月の設定から約20年の年率リターンは6.08%。2025年4月末時点の過去1年間のリターンは11.48%になっている。

このような安定志向のファンドに改めて注目が集まってきているのは、4月以降の株式市場の不安定な値動きのためといえる。引き続き株式市場が不安定な値動きになると見通されているだけに、株式インデックス以外のファンドへの注目が続きそうだ。

執筆/ライター・記者 徳永 浩

Finasee編集部

「一億総資産形成時代、選択肢の多い老後を皆様に」をミッションに掲げるwebメディア。40~50代の資産形成層を主なターゲットとし、投資信託などの金融商品から、NISAや確定拠出年金といった制度、さらには金融業界の深掘り記事まで、多様化し、深化する資産形成・管理ニーズに合わせた記事を制作・編集している。