資産としての「クルマ」自動車投資のススメ 第5回

多くの人はクルマのことを「贅沢な消費物」と捉えて、通常の資産運用(投資)とは切り離して考えがちです。しかし、クルマは資産の一部であり、お得に乗るためには、クルマを投資対象とみなす自動車投資(カーインベストメント)の視点が重要です。本連載では、クルマについて通常とは異なる視点から考えていきたいと思います。

拡大しているキャンピングカー市場

コロナ禍で人々の生活様式が変わったことで、新しい自動車投資が注目を集めています。それが「キャンピングカー投資」です。簡単に言えば、キャンピングカーを所有して、それを他人にレンタルすることで収益を得る方法です。

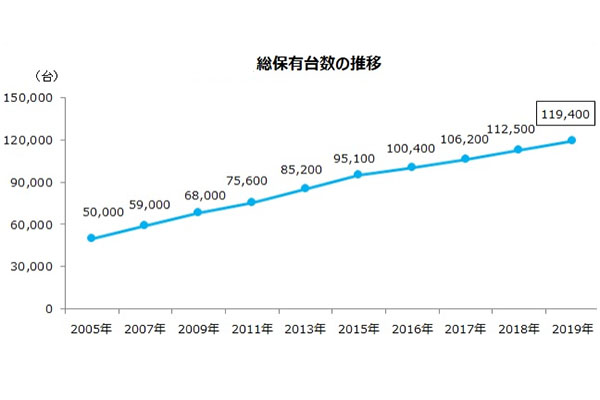

「そんな投資に需要があるのか?」と感じるかもしれません。しかし、「キャンピングカー白書2020」(一般社団法人日本RV協会、2020年7月発表)によると、国内キャンピングカーの保有台数は、2005年から右肩上がりです。2005年が約5万台、2019年が約12万台ですので、14年で2倍以上増えています。

つまり、コロナ前からキャンピングカーの需要は増加していたというわけです。それではコロナ後はどうでしょうか。2022年2月に発表した「キャンピングカー白書2022年版速報レポート」によると、2021年の国内キャンピングカー保有台数は13万6,000台に達したとのことです。

保有台数が伸びているということは、キャンピングカー利用者が増えているということですので、「レンタルのニーズも一緒に増えている」と考えるべきでしょう。「ソロキャンプ」がブームとなりましたが、コロナで海外に行けず、キャンピングカーを使った国内旅行が注目されているようです。

キャンピングカー投資の3つのメリット

それでは、キャンピングカー投資にはどのようなメリットがあるのでしょうか。主に以下のようなことが挙げられます。

1 貸し出すことでレンタル料を得ることができる

2 減価償却を取れる

3 使いたい時は自分で使うこともできる

1番は分かりやすいでしょう。2番の減価償却とは、この連載の第4話でも紹介しましたが、固定資産(クルマも固定資産です)の購入費用を税法上定められた期間(耐用年数)にわたって、分割して費用計上する会計処理のことです。減価償却を計上することで、黒字と損益通算することができ、法人税や所得税を節税(正確に言えば繰延)することができます。

3番も見逃せないメリットです。筆者が市場調査したところ、キャンピングカー投資を行う投資家は、自身がもともとキャンプ好きだったり、子供がいて家族でレジャーを楽しみたかったり、「自分で使うニーズが(も)ある人」が多いようです。

もちろん、純投資目的の人もいるとは思いますが、いざとなったら自分で使って楽しむ選択肢を持てることは、ひとつのメリットと言えるでしょう。

キャンピングカー投資の収益事例

それでは、キャンピングカー投資を実際に行うと、どれくらいの費用がかかって、どれくらいの利益が残るのでしょうか。多くの読者にとって、気になるところかと思います。

筆者はキャンピングカー投資の経験がなく、実体験に基づいた紹介はできないのですが、YouTubeで自身の投資収益を詳しく紹介している人を見つけましたので、そちらを簡単に紹介させていただきます。

Aさんのキャンピングカー投資の事例

諸経費(車両購入費、免許税など)700万円

※諸経費は日本政策金融公庫で700万円を調達(期間7年、金利1.6%)

| 年 | 2019年実績 | 2020年実績 |

|---|---|---|

| 売り上げ | 約192万円 | 約198万円 |

| 稼働日数 | 86日 | 95日 |

| 純利益 | 約43万円 | 未公開 |

少し古いデータで恐縮ですが、2020年は2019年と遜色ない数字となっています。2020年は緊急事態宣言で人流が消滅した期間があったことを差し引いて考えますと、2021年以降は数字が上がっていくと思われます。

Aさんは諸経費のほぼ全額を日本政策金融公庫からの借入でまかなっているので、初期費用がかかっていないことも大きなポイントです。

ただ注意したいことは、このAさんは自身のホームページやSNSなどで集客して、自身で借主とのやりとりを対応しているようですので、そこを業者に委託したい人は、委託料がかかる分、収益が悪化することには注意してください。あくまで参考値と捉えていただければと思います。

人に貸してインカムゲインを得る」という選択肢

ここまで、キャンピングカー投資について見てきました。本連載の第3話で「以前はテスラを貸し出して、利回り10%を得ていた投資家もいた」という話をしましたが、本質的には全く同じことと言えます。

キャンプにまったく興味がない人が無理にキャンピングカー投資を行う必要はありませんが、「使っていないときは他人に貸してインカムゲインを得る」という選択肢は、常に持っておくと良いでしょう。

文・菅野陽平(ファイナンシャル・プランナー)

編集・dメニューマネー編集部

画像・Iuliia Sokolovska / stock.adobe.com(画像はイメージです)

【関連記事】

・4月に変更!「年金を多く受け取る」ために知りたい3つのこと

・初心者向け!ネット証券オススメランキング(外部サイト)

・エスパー伊東さん「老人ホーム」に 入居費用は年金で足りる?

・株主優待をタダ取りする裏ワザとは?(外部サイト)

・ ガソリン代170円突破!節約のための2つのコツ

(2022年3月6日公開記事)